Kraftwerk, une techno venue des backrooms @ Salle Wilfrid-Pelletier (Montréal)

Esthétique étrange, rétrofuturiste et immersive, je ne suis pas sur le subreddit Liminal Spaces mais dans la salle Wilfried Pelletier pour le concert de Kraftwerk. Bug de la matrice, simulation dans la réalité ; entre 1984, Bienvenue à Gattaca et Severance, je vous présente le live de Kraftwerk.

Ce soir, je pars de chez moi assez tôt. Je décide de me rendre à pied à Wilfried Pelletier, car le soleil commence à se coucher tard et il fait encore bon. Mon trajet est simple, c’est une ligne droite sur le boulevard saint Laurent, que j’ai déjà arpenté à maintes reprises. Je connais le chemin, je prends mon temps, je m’arrête et j’observe. Du métal. Du plastique. Du bitume, beaucoup. Et de la fumée qui pique la gorge. Arrivée aux alentours de la salle, je ne me rends pas tout de suite compte que je suis seule. Ça fait déjà une centaine de mètres que je n’ai croisé personne et un sentiment bizarre est en train de naître en moi. Je connais cette place, mais c’est pourtant impossible de trouver l’entrée de la salle. Je suis piégée dans un espace qui dépasse ma compréhension. Wilfried Pelletier est une salle vitrée ce qui me permet de voir clairement ce qui m’attend. Éclairage tamisé, velours rouge du sol au plafond, colonnes et beaucoup de personnes. Elles me regardent toutes. En tout cas, j’en ai l’impression. Le déjà-vu de cette situation est dérangeant, comme si je me trouvais, depuis quelques minutes déjà, dans un lieu qui existe hors du temps et de la réalité. J’ai peur et je me mets à penser aux mythes des backrooms. Si je suis perdue dans une réalité alternative, il faut que je pense à ne jamais prendre l’ascenseur, sous aucun prétexte ou je risquerai de ne jamais sortir de ce monde.

Dans la salle, je prends soin de ne croiser le regard de personne, au cas où. Dans les escaliers une dame d’un certain âge me parle ; coup du destin, elle aussi est là pour écrire un article. On se rend compte que nous avons les places juste à côté. Je m’installe et j’attends. J’ai l’impression de faire partie de l’élite dans 1984. Ceux qui ont accès à la culture, aux endroits ostentatoires de brillances mais brutalistes de construction. Je n’appartiens pas à ce monde et c’est anxiogène. J’ai peur que des hommes masqués viennent me saisir et m’emmènent dans un ascenseur. Les lumières s’éteignent, et l’obscurité est paradoxalement rassurante car on peut s’y cacher. Par contre, la dame de l’escalier ne s’est jamais installée à côté de moi. Peut-être qu’elle a pris l’ascenseur. Peut-être que des hommes masqués sont venus pour elle. Ou peut-être nous n’étions pas dans les mêmes réalités.

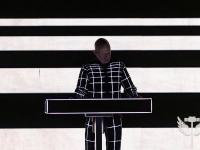

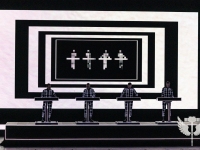

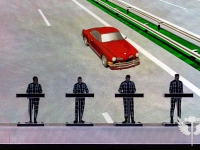

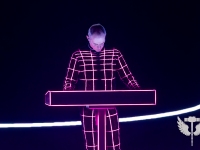

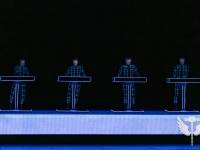

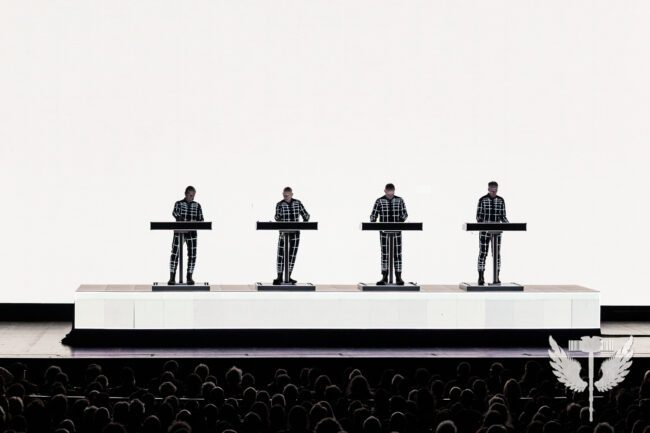

Kraftwerk joue les premières notes de Numbers et la dystopie continue. Le groupe est en live derrière des pupitres, avec une approche qui mélange l’analogique et le numérique. Leur musique est binaire, saccadée, brutale mais très organique et teintée de synthwave. L’acoustique de la salle leur permet d’envoyer des basses très puissantes qu’ils couplent avec des nappes aigües, aériennes pour créer une techno épurée qui flirte avec le psychédélique. S’il devait y avoir une définition exacte du space opera, ce serait le live de Kraftwerk. Leur musique est étrange, c’est la bande son du futur que les gens s’imaginaient dans les années 80. Ils assument être ancrés dans une époque révolue, pourtant c’est très actuel, assez élégant je dirai. Et si j’entendais ça en rave à Montréal ou ailleurs, je trouverais ça très avant-garde. En venant d’un passé qui s’imagine un futur qui est aujourd’hui le présent, c’est une techno intemporelle, qui résiste. En entendant les sonorités aigües, les synthés abstraits et les voix de robot sur Airwaves, Das Model ou Computer Love, je vois leur influence évidente sur l’eurodance, l’italo-disco et leurs pionniers comme Giorgio Moroder et Cerrone. Leurs sons techno-pop sont un savant mélange de technologie, de new wave, de synthwave et de malaise.

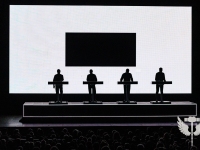

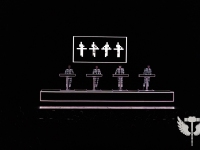

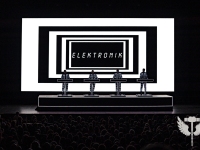

D’ailleurs, ma backroom commence à ressembler à l’Allemagne grise des années 80. Et là, dans ma réalité synthétique, je suis dans une soirée illégale. Le minimalisme sonore et visuel vont ensemble jusque dans la scénographie du spectacle. 4 musiciens figés derrière leurs pupitres avec une présence fascinante, il faut du culot pour captiver sans bouger. Simple mais ultra-efficace, un écran diffuse des images codifiées. La technologie a pris le contrôle et nous recevons des messages subliminaux à travers des matrices binaires ou des illusions d’optiques. Les formes, les couleurs, les mots ont un but. Je crois que j’ai subi un lavage de cerveau. D’ailleurs, à force d’hypnose, j’ai l’impression que Kraftwerk parle novlangue. C’est confirmé, j’ai glissé dans une dimension parallèle ou dans une simulation. C’est étrange, c’est hors du temps, j’ai le vertige et de la nostalgie. La musique et leurs visuels créent un glitch dans la réalité. Est-ce que je suis dans une rave berlinoise ou dans un monde contrôlé par des machines ? Les décors sont trop lisses, trop parfaits, y’a quelque chose de très dérangeant. Tous les codes de la dystopie sont réunis pour créer l’esthétique du malaise. Kraftwerk avait prédit ce monde et aujourd’hui leur musique résonne comme une prophétie réalisée.

Un élément surgit et me glace le sang : personne ne danse. Nous sommes tous assis ce qui change la dynamique du tout au tout. La salle, figée, ressemble plus à un espace de contemplation qu’à un dancefloor. Les seuls danseurs, au nombre de 3, sont sur les côtés et évitent les projecteurs, comme si danser était interdit. Le contraste est fascinant, la majorité est absorbée, tandis que quelques électrons libres ont trouvé un moyen de s’affranchir. Le dancefloor est une backroom, la backroom est un dancefloor, peu importe. C’est un espace secondaire où ceux qui bougent à leur rythme sont marginalisés, laissant place à une admiration de la masse quasi religieuse.

Voici mon dilemme : est-ce que je danse ou je me laisse happer dans la matrice ? La dame des escaliers est sans doute bloquée dans l’ascenseur et je n’ai pas envie de finir comme elle. Je me suis déjà levée une fois, je devrais réussir à le faire une deuxième. Et ça sera la bonne cette fois-ci. Mais voilà : j’ai peur. Je me rassure et j’attends le bon moment. Je bondis. En fait je bondis pas vraiment, je dirai plus que je sors de ma chaise très maladroitement en disant pardon à mon voisin. Mais je sors quand même. L’écran ne m’atteint plus et je peux aller rejoindre les 3 danseurs en paix. Le spectacle est paradoxal, la fascination embrasse l’inquiétude. La techno minimale rit avec la synthwave, la pop et le psychédélique. Une frontière est tracée entre l’humain et la machine. Mais l’analogique et le numérique se confondent. J’ai voulu fuir à plusieurs reprises mais j’ai attendu la fin du spectacle. L’incertitude de la façon dont je quitterais la backroom me rendait anxieuse mais finalement, il suffisait d’utiliser la sortie. Surtout pas l’ascenseur.

Journaliste : Léna Dalgier

Photographe : Thomas Courtois